Félicien Rops, La Buveuse d’absinthe, s. d., héliogravure par Albert Bertrand, 33.3 x 22.2 cm (surface couverte), Province de Namur, Collections Musée Félicien Rops, inv. G E0933. © Musée Félicien Rops.

L’œil cerné, le regard absent, une femme mince, appuyée contre une colonne devant un dancing, offre ses charmes au promeneur. Cette « fleur de bitume », pour reprendre l’expression du poète décadent Émile Goudeau (1849-1906), parfaitement saisie sur le vif par Félicien Rops (1833-1898), est devenue l’archétype de « fille » fin-de-siècle, grandiose et pitoyable, noyant son spleen dans l’absinthe. Si Rops est allé jusqu’à Paris pour la croquer, de semblables créatures hantaient, la nuit, le pavé bruxellois. La prostituée est sans doute, au XIXe siècle, la femme qui dispose de la plus grande liberté de mouvement dans l’espace citadin, même si sa flânerie est suspecte et moralement condamnée.

Dans son journal, à la date du 2 janvier 1879, la jeune peintre d’origine russe Marie Bashkirtseff (1858-1884) note : « Ce dont j’ai envie, c’est la liberté de se promener tout seul, d’aller, de venir, […] de s’arrêter aux vitrines artistiques, d’entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues ; voilà ce que j’ai envie et voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. […] Ah, crénom d’un chien, c’est alors que je rage d’être femme ! » Ce véritable cri du cœur de l’artiste, contrainte dans ses déplacements parisiens, pose bien la question de la place réservée aux femmes dans la ville, au XIXe siècle : le droit à la flânerie, cette pratique urbaine hautement valorisée comme moyen d’appréhender la ville moderne, ses rythmes, ses images, ses modes d’interaction. En effet, si l’artiste se fait marcheur du grand espace urbain, la féminisation du terme renvoie quant à elle à la prostitution : la « marcheuse » est en effet perçue comme une racoleuse, une raccrocheuse. La femme qui cherche à investir et à s’approprier l’espace public se voit soupçonnée d’être « femme publique ». Ce hiatus entre flâneur et flâneuse montre bien l’inégalité spatiale entre les sexes et rappelle combien, au XIXe siècle – mais sans doute encore aujourd’hui, dans une certaine mesure –, la ville est un lieu de différenciation et de discrimination genrées.

Keetje (1919), récit de la romancière Neel Doff (1858-1942), est exemplaire à cet égard. Écrit à la première personne, et inspiré de la vie de l’auteur, ce texte raconte les tribulations bruxelloises de l’héroïne, contrainte de se prostituer pour nourrir sa famille. Roman d’apprentissage, il décrit une ascension sociale qui s’accompagne d’une conquête spatiale : l’un des enjeux du roman est en effet de permettre à son héroïne d’apprendre, au fil de son émancipation, à interpréter et à occuper la ville, et à y gagner sa place (en « prendre possession »). C’est tout au bas de la société, dans les quartiers du « bas de la ville », que l’héroïne commence son parcours : le récit s’ouvre en effet sur une scène de flânerie nocturne – une « flânerie excédante » – entre mère et fille, une promenade qui n’est autre qu’une tentative de racolage. Grâce à sa beauté, Keetje abandonne cependant rapidement ce métier de « coureuse de trottoir » pour celui de modèle et, dans la fréquentation des artistes, elle forme peu à peu son éducation et son goût. La narratrice note l’écart géographique, et par conséquent social et intellectuel, qui la sépare de cette caste des artistes, qui vivent à « l’autre extrémité » des faubourgs populaires où elle est confinée et l’obligent à parcourir de longs trajets à pied. La rue, qu’elle arpente, où elle flâne avec son amie Stéphanie, est un lieu où elle doit se défendre des avances des hommes, ces jeunes filles seules apparaissant d’emblée suspectes : « Souvent des hommes nous suivaient dans des rues écartées. Ils nous rejoignaient, mais je refusais toute offre ». L’héroïne préfère faire un tour galerie Bortier, pour voir les livres, ou aller respirer les parfums du Marché aux Fleurs. Keetje bénéficie donc d’une mobilité beaucoup plus importante que les bourgeoises, mais cette liberté comporte risques et périls : le personnage féminin est sans cesse objet de regards et d’attentions, ce qui la rend orgueilleuse (on la regarde) mais aussi fragile (on la méprise). Cette mobilité apparaît aussi le signe d’une instabilité sociale. Dans la première partie du récit dominent les lieux publics, favorisant les rencontres pour la « fille publique ». La seconde raconte la lente conquête d’un espace privé, qui s’accompagne d’un accès à la respectabilité.

En ménage avec son amant, l’ascension sociale se traduit par l’occupation d’un logement décent et la promenade quotidienne Montagne de la Cour, ce lieu élégant où elle peut arborer de belles toilettes, et « où […] les femmes de tous les mondes et de toutes les conditions se rendaient aux mêmes heures, entre trois et cinq, pour faire leurs emplettes ou pour se promener et se dévisager. » Les promenades en voiture découverte au bois de la Cambre ou les trajets en tram avenue Louise lui donnent l’impression « d’avoir reconquis le monde ». C’est finalement en acquérant une petite maison de campagne, dotée d’un jardin privatif qui fait ses délices, que l’héroïne trouvera enfin la stabilité et la sérénité recherchées. Cet accès à la propriété, perçu comme l’accomplissement ultime du parcours de l’héroïne, est révélateur : maître de son domaine, elle n’est plus la maîtresse de personne.

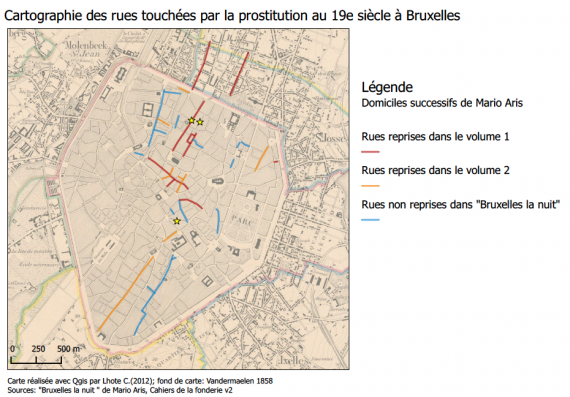

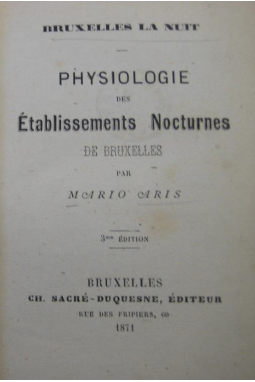

On trouvera dans le « guide » de Mario Aris (1842-date inconnue), Bruxelles la nuit (1868), une autre vision de la condition urbaine des prostituées bruxelloises : l’auteur, qui prétend détourner le lecteur de leur fréquentation, dresse en fait une liste très précise des lieux où l’on peut les trouver, en fonction de ses goûts. Une véritable cartographie des lieux de plaisir révèle un autre visage de la capitale. Au café « Riche » par exemple, la prostitution se déguise sous des dehors bourgeois : on va souper au premier étage et on monte ensuite dans un cabinet privé au deuxième. Des femmes apparemment respectables se mêlent à la foule qui se promène dans les galeries Saint-Hubert pour y harponner le client. Enfin, le commerce de la chair s’exerce aussi, sans fard, dans les parties les plus miséreuses des quartiers aux abords de la Senne. Et pour ces marcheuses-là, point de rédemption.

Laurence Brogniez & Fanny Paquet

Pour en savoir plus :

Gubin Éliane et Jean-Pierre Nandrin, dir., La ville et les femmes en Belgique. Histoire et sociologie, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires de Saint-Louis, 1993.

Colette Huberty et Luc Keunings, dir., Bruxelles et la prostitution au XIXe siècle, Cahiers de la Fonderie, n° 2, 1987.

Catherine Nesci, Le flâneur et les flâneuses, les femmes et la ville à l’époque romantique, Grenoble, ELLUG, Bibliothèque stendhalienne et romantique, 2007.

Fanny Paquet, Gaëlle Graindorge et Camille Lhote, « Géographie de la débauche », Textyles [En ligne], 47 | 2015, mis en ligne le 01 décembre 2015, URL : http://textyles.revues.org/2622